【25.08.03】NO.2284 消費者物価7月中旬速報値 前年同月比2.9%上昇(東京都区部)

物価高騰で実質賃金もマイナスに 対策は消費税引き下げ、賃金引上げで

7月25日総務省が発表した東京都区部の25年7月分(中旬速報値)の諸費者物価総合指数は20年度を100として111となり、前年同月比は2・9%の上昇となりました。一方厚労省が発表した今年5月の実質賃金は前年比マイナス2・6%となり、今年1月以降連続マイナスとなりました。先の参議院選挙では物価高騰対策が最大争点となりましたが、22年以降続く物価高騰に対して、一時金の支給など、その場限りの対策ではなく、消費税率の引き下げ、最低賃金、年金引上げ等の抜本的・恒久的対策が求められます。

7月25日総務省が発表した東京都区部の25年7月分(中旬速報値)の諸費者物価総合指数は20年度を100として111となり、前年同月比は2・9%の上昇となりました。一方厚労省が発表した今年5月の実質賃金は前年比マイナス2・6%となり、今年1月以降連続マイナスとなりました。先の参議院選挙では物価高騰対策が最大争点となりましたが、22年以降続く物価高騰に対して、一時金の支給など、その場限りの対策ではなく、消費税率の引き下げ、最低賃金、年金引上げ等の抜本的・恒久的対策が求められます。

3月以降物価上昇は続く

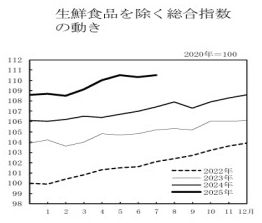

下の図は生鮮食品を除く総合物価指数の動きを表したものです。

これを見ると、一時高止まりしていた物価が、今年3月から再び急上昇していることがわかります。

消費者物価指数は20年を100として表しており、25年7月の生鮮食品を除く総合指数は110・5でした。

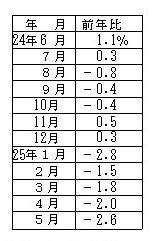

5月の実質賃金はマイナス2・6%

右の表は厚労省が発表している毎月勤労統計から作成した、昨年6月から今年5月までの実質賃金の対前年比の表です。(事業規模5人以上)22年2月以降続く物価上昇で勤労者の実質賃金は下がり続け、令和6年度は賃上げ直後の6・7月とボーナス期の11・12月を除きマイナスになりました。年間を通して見ると21年は0・6%のプラスとなったものの22年マイナス1%、23年マイナス2・5%、24年は大幅賃上げとマスコミをにぎわせましたがマイナス0・5%でした。今年の春闘も大企業の賃上げが話題になりましたが、中小企業には及ばず、実質賃金、社会保険料・税金控除後の可処分所得が増えるか疑問です。

右の表は厚労省が発表している毎月勤労統計から作成した、昨年6月から今年5月までの実質賃金の対前年比の表です。(事業規模5人以上)22年2月以降続く物価上昇で勤労者の実質賃金は下がり続け、令和6年度は賃上げ直後の6・7月とボーナス期の11・12月を除きマイナスになりました。年間を通して見ると21年は0・6%のプラスとなったものの22年マイナス1%、23年マイナス2・5%、24年は大幅賃上げとマスコミをにぎわせましたがマイナス0・5%でした。今年の春闘も大企業の賃上げが話題になりましたが、中小企業には及ばず、実質賃金、社会保険料・税金控除後の可処分所得が増えるか疑問です。

国内景気はどうなるか

政府は6月の月例経済報告で「景気はゆるやかに回復している」との認識を示しました。しかし国民の生活実態や実感とはかけ離れています。3月の日銀「生活意識調査」では現在の暮らし向きについて「ゆとりが出てきた」から「ゆとりがなくなってきた」の割合を引いた「暮らし向きDI」がマイナス52・0と低水準です。日銀調査では1年前に比べて物価が「かなり上がった」「少し上がった」と答えた人の割合は計96・1%。前回調査(昨年12月)の95・1%から増え、11回連続で9割を超えました。1〜3月期の国内総生産(GDP)は実質で年率0・2%減でした。個人消費は前期比0・1%増とほぼ横ばい。輸出は0・5%減、輸入は3%増でマイナス成長に寄与しました。個人消費の低迷は物価高騰を反映したもので4月の名目賃金は前年同期比2%増だったのに実質賃金は逆に2%減でした。

生活と日本経済を救うには消費税減税と賃上げ

生活と日本経済を苦しめている物価高騰はコメなどの食糧品やエネルギーに留まらず多岐にわたっています。それだけに多くの国民が物価対策として消費税減税を求めていることが参院選の結果からも伺えます。トランプ関税で輸出に陰りが見える今こそ、国内消費を喚起するための減税と賃上げが必要です。政府は「賃上げこそが成長戦略の要」と言いながら賃上げへの有効な具体策はありません。

消費税減税によって国民の購買力を増やし、中小企業への社会保険料負担補助を含めた最低賃金引上げで、全勤労者の実質賃金引上げが必要です。